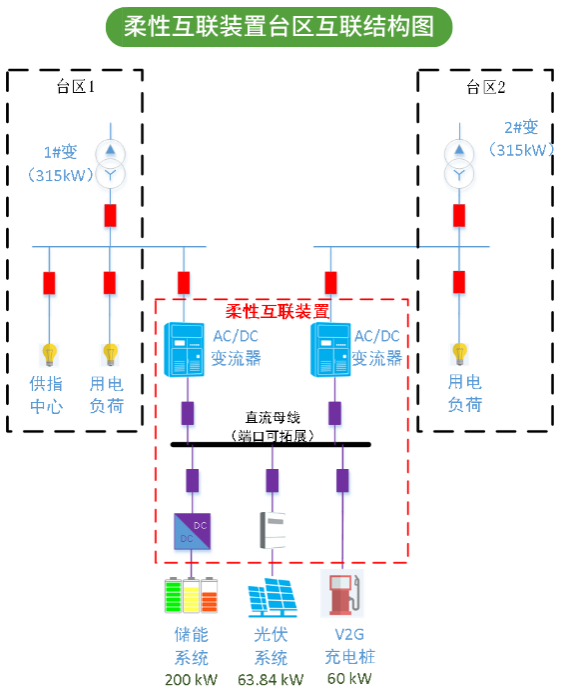

本方案是利用多端口柔性互联装置实现交流380VAC与直流750VDC双向能量变换功能,应用于多个台区互联场景时,将各台区的微网变流器直流侧连接,建立直流750VDC母线,实现多个台区的能量交换,利用微网与电网连接的ACDC实现光伏、风电、储能对交流系统中负载供电,实现光伏、风电、储能等多种分布式电源就地消纳,实现建筑/园区的近零碳能源供给;同时可实现光伏、风电直流并网接入、储能系统接入、直流充电桩接入,直流负载供电,台区侧无功补偿及三相不平衡治理,部分重要负荷提供 EPS 供电功能,实现能量流动自适应。

一、 工作原理

柔性互联装置基于脉宽调制(PWM)或背靠背型变换器的基本原理,根据网络的功率传输模式,给出控制策略,实现对功率较为准确可靠的进行实时控制转移。柔性互联装置可以实现馈线间常态化的柔性连接,提供灵活、快速、精确的功率交换控制,从而解决DC在主动配电网中的分布与出力不均等问题。

二、 技术特点

1)基于变流器矩阵技术,可实现不同电压等级交直流端口间的柔性互联;自带储能充放电和光伏MPPT控制,支持储能及光伏直接接入,是高度集成度最高的交直流混合互联的装置。

2)柔性互联装置在功率调节的基础上能够融入无功补偿、谐波补偿等电能质量治理控制策略,在进行功率调节的同时,能够实现对系统中电能质量的提升,无需额外安装SVG、APF等电能质量治理设备;交流侧端口支持电能质量治理功能,提升台变输出侧电能质量,降低损耗。

3)变流器模块化设计,损坏模块可选择切除,不影响正常模块运行,支持冗余,提升设备运行可靠性。

4)分布及集中控制相结合,自组网高速光纤通信实现载波级同步控制,变流器模块即插即用,支持功率模块串并联适应不同电压及功率等级接入,同时可实现不同电压等级交直流端口互联,提升了设备使用灵活性。

5)采用I型三电平拓扑,同等功率下相比二电平拓扑实现了设备小型化和高效化,降低了装置对供电电网的谐波注入。

6)柔性互联装置采用全控型器件,相对于传统的有载调压器、馈线开关调节精度与相应速度更高,能够进行快速的网络结构重构。

三、 技术参数

| 交流端口 | (1) 交流端口:三相四线

(2) AC380V/300kW (3) 多路端口支持负载均衡控制,负载均衡度不低于90% |

| 直流端口 | (1) DC300~750V

(2) 支持储能电池、光伏系统、充电桩接入 |

| 本地监控及

能量管理模块 |

(1) 具备人机监控、支路测控等功能,负责AC/DC变流器储能DC/DC、光伏DC/DC的协调控制、以及能量路由管理

(2) 监测与显示功能:本地能量管理模块通过通讯口(以太网、CAN)与装置进行信息交互,能显示装置端口电压、电流、功率、电能质量、负荷、变流器温度、开关状态等多种信息 (3) 控制功能:本地能量管理模块对装置端口下发功率指令,交流端口可下发有功、无功功率指令,自动调节交流端口负载均衡度;可下发谐波补偿指令、不平衡补偿指令,功率因数控制指令 (4) 具备与台区智能融合终端通信 (5) 具备光纤接口,与功率模块进行高速通信功能 (6) 支持远程/本地启停功能 (7) 触摸显示屏 (8) 通讯接口:光纤/以太网/485 (9) 具备故障记录 |

| AC/DC变流器 | (1) 交流电网电压:380V±10%

(2) 电网频率:50Hz(-1.5~1.5) (3) 拓扑结构:二极管钳位三电平、支持多机并联 (4) 交流侧总电流谐波畸变率:≤3% (5) 安装方式:模块化并联,单模块损坏情况下整体降容运行,提高装置运行可靠性 (6) 通信方式:光纤接口,与集中控制器进行高速通信 (7) 电压不平衡度≤ 2% (8) 电流控制精度:<0.5%FS (9) 直流电压范围:DC650V-850V (10) 直流电压稳压精度:≤1% (11) 最大转化效率:≥97.5% (12) 运行模式:功率双向流动、恒流/恒功率可选 (13) 具备谐波补偿功能:谐波补偿率≥97% (14) 具备无功补偿:目标功率因数-1.0~1.0可设置。 (15) 具备不平衡补偿功能:在装置额定容量范围内,补偿后负荷电流不平衡度小于3% (16) 过载能力:110%负载≥10min且120%负载≥1min (17) 故障保护:过功率限流、交流侧断路器、直流侧断路器、直流过流保护、直流过压保护、交流过压保护、交流过流保护、过温保护; (18) 隔离功能:交直流隔离,隔离耐压≥2.5kV (19) 冷却方式:风冷 |

| 储能DC/DC变流器 | (1) 母线侧直压:DC650V-850V

(2) 拓扑结构:三电平 (3) 通信接口:光纤接口,与集中控制器进行高速通信 (4) 储能侧:300~750V (5) 具备双向运行模式;支持多机并联;恒压/恒流控制 (6) 输出电压纹波系数:<1%; (7) 输出电压精度:<0.5%FS; (8) 输出电流精度:<0.5%FS; (9) 转换效率:≥98%; (10) 过载能力:110%负载≥10min且120%负载≥1min (11) 故障保护:母线侧断路器保护、直流过流保护、直流过压保护 (12) 支持与BMS系统通讯,通讯方式CAN/485 (13) 冷却方式:风冷 |

| 光伏DC/DC变流器 | (1) 母线侧直压:DC650V-850V

(2) 光伏侧:300~750V (3) 拓扑结构:三电平 (4) 通信模式:光纤接口,与集中控制器进行高速通信 (5) 具备双向运行模式;支持多机并联;恒压/恒流/MPPT控制 (6) 输出电压纹波系数:<1%; (7) 输出电压精度:<0.5%FS; (8) 输出电流精度:<0.5%FS; (9) 转换效率:≥98%; (10) 过载能力:110%负载≥10min且120%负载≥1min (11) 故障保护:母线侧断路器保护、直流过流保护、直流过压保护 (12) 冷却方式:风冷 |

| 保护通讯要求 | |

| 通讯方式 | 光纤/以太网/485 |

| 保护 | (1) 交流过/欠压保护

(2) 交流过/欠频保护 (3) 直流过/欠压保护 (4) 过流保护 (5) 过载保护 (6) 短路保护 (7) 过温保护 |

| 过载能力 | 过载能力:1.1倍长期运行,1.2倍至少60s |

| 故障记录 | 100次故障信息记录 |

四、 运行策略

柔性互联装置将综合考虑光伏出力、储能系统的荷电状态以及电网的负荷状态实现系统功率的智能调节。多路交流端口功能支持负载均衡控制。直流端口支持储能电池、光伏系统、充电桩接入。实现交流380VAC与直流750VDC双向能量变换功能,应用于多个台区互联场景时,将各台区的微网变流器直流侧连接,建立直流750VDC母线,实现两个或多个台区的能量交换;同时可实现光伏发电系统直流并网接入、储能系统接入、直流充电桩接入,台区侧无功补偿及三相不平衡治理,实现能量流动自适应。

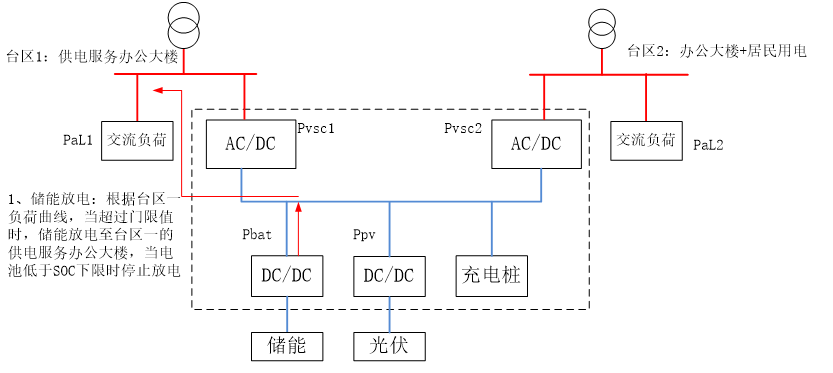

(1)负载均衡:通过获取两台配电变压器的负载率,当配电变压器发生过载、负载率严重不平衡或上级调度下发控制指令等情况时,能够计算变压器过载情况、剩余配电变压器可用容量和低压交直流柔性接口设备可用容量,完成配变间转供功率计算和控制,实现配电变压器间的功率互济和配变过载治理,提供稳定运行保障。

(2)失电支援:当柔性互联系统中某一个配电变压器的上级交流系统发生故障导致其负荷失电后,通过柔性互联装置向失电负荷提供功率支撑,最大化支撑故障影响的负荷连续供电。

(3)故障隔离:当一侧端口的交流电网发生故障,不影响其他端口的正常运行。当发生直流端口母线故障,能够及时隔离故障并不影响上级交流电源。当发生直流馈线故障,能够快速完成故障定位、隔离并恢复直流侧运行。

(4)平抑负荷波动源荷转供:将柔性互联装置连接的光储系统进行协调控制,平抑集中充用电带来的尖峰,动态支撑分布式能源和充电桩负荷接入和就地消纳。

(5)充电站增容:当有新建充电站需求时,可通过柔性将附近台区变压器闲置容量汇集,同时补充分布式光伏和储能容量,减少专变线路投资和降低线损。当有充电功率需求时,柔性互联装置将交流侧闲置汇集输送到直流侧,同时补充分布式光伏和储能容量,满足峰值充电功率需求;当无充电需求时,可将分布式光伏和储能容量输送到附近台区变压器,增加分布式光伏和储能的利用率,降低线损。

(6)台区供电容量增容:当配电用变压器存在短时过载风险时,通过柔性互联装置将邻近变压器互联,将邻近变压器空闲容量转移至短时过载变压器扩容,提高配电短时带载能力,实现功率动态分配能力。

(7)变压器负载率均衡:变压器的负载率不均是影响其运行效率的重要因素,通过柔性互联装置实现不同台区变压器间的功率平衡分配,实现变压器负载率的均衡,进而提高变压器的运行效率。

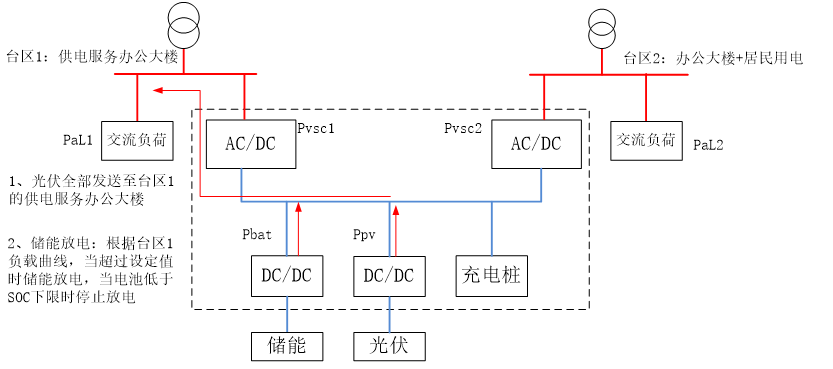

(8)交直流混合配电:光伏等直流电源具有较强的间歇性,利用柔性互联装置实现交直流电网的互联能够有效地提高新能源利用率,并实现系统灵活配电。针对图2的系统架构,以下为其典型的应用实例。

当光伏系统发电功率大于系统中直流负载功率时,光伏发电过剩,此时开启柔性互联装置,运行于并网模式,可实现光伏向电网的功率传输。

当光伏系统发电功率小于系统中直流负载时,光伏发电不足,此时开启柔性互联装置,运行于负载供电模式,可实现交流侧向直流负载的供电,进而实现交直流灵活配电。

(9)电压暂降及中断治理:柔性互联装置配合SSTS使用,可实现电源间柔性切换,当其中一交流端口网侧出现电压暂降或中断时,柔性互联装置可辅助SSTS快速切断发生电压质量异常交流侧电网,切换到由柔性互联装置供电,通过调整另一交流侧端口与直流侧储能功率,实现功率软接入到另一端口;当网侧电压恢复正常后,通过控制柔性互联装置输出电压的频率、相位和幅值,实现无冲击并入恢复正常电网。

五、 基于零碳目标的控制策略

图一:基于零碳目标的调控策略流程

图二:光伏发电功率大于负荷功率时的基于零碳目标的调度策略

图三:光伏发电功率小于负荷功率时的基于零碳目标的调度策略

图四:光伏发电功率为零时的基于零碳目标的调度策略

图五:负载均衡控制策略

六、 运行效果

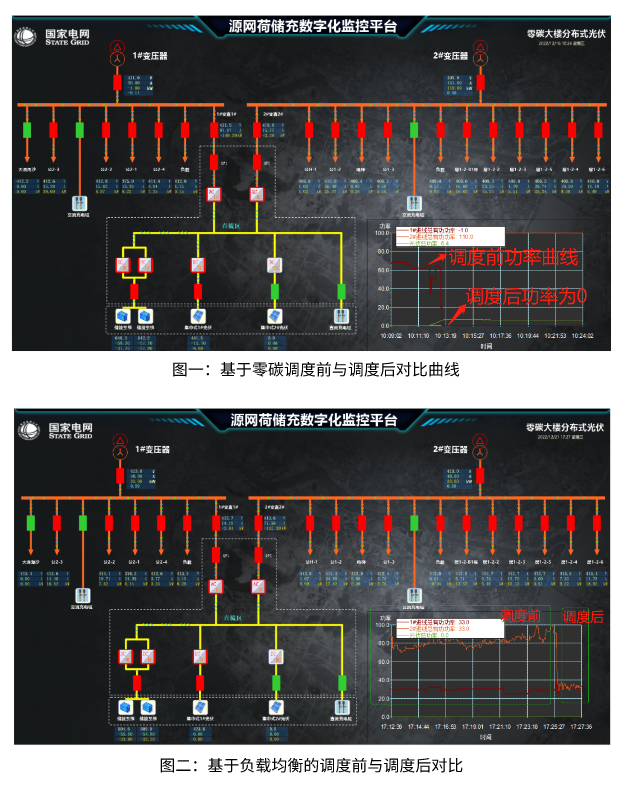

本地能量管理系统根据两台区运行目标,决策台区柔性互联运行模式进入零碳模式或者负载均衡模式。当台区要求实现零碳目标时,优先光伏和储能出力至台区负荷,使台区变压器负载率为0,实现零碳目标。当台区要求实现负载均衡目标时,将光伏和储能出力参与两台区负载自动均衡调节,将重载台区部分负荷由轻载台区供给,实现两台区负载均衡。

图一:柔性互联装置实时数据

图二:源网荷储充数字化监控系统运行图

当前工况为负载均衡调度:当日光伏发电为7.8kW,台区一负载功率64kW,台区二负载功率91kW,充电桩功率为26kW,两台区变压器负载率不均,当柔性互联启动负载均衡调控时,两端口变流器自动调节功率流向,使台区一和台区二变压器负载均为60kW左右,实现负载均衡目标。

七、 应用场景&案例

某地台区柔性互联装置应用于多个交流台区直流互联场景,参与协控调度,实现有功功率、无功功率、三相不平衡电流补偿、并离网切换及离网运行供电等功能。

根据某地区整县高比例分布光伏建设的实际情况,积极应对有源配网发展变化,提出一种源网荷储优化管理的柔性互联装置及其拓扑结构与控制策略,通过对各个端口的能量管理,在局部消纳的基础上,实现基于“源-网-荷-储-充”的新型有源配电网模型,重点应用分布式储能、低压物联、柔性互联等技术,解决分布式光伏消纳堵点难点问题,实现电力电量分层分级分区平衡和分布式光伏“应接尽接”。